Qui n’a pas été désemparé en écrivant des statuts ? Ou le règlement intérieur d’une nouvelle association ?

Plein d’idées, parfois contradictoires, traversent les échanges :« on se tire une balle dans le pied si on ne pose pas des règles dès maintenant »…« Poser des règles trop strictes risque de nous contraindre »

« c’est à l’encontre de nos valeurs de poser trop de règles, il faut que chacun se responsabilise »

Pendant longtemps, je ne savais pas quoi penser des règles dans un groupe. J’étais tiraillée entre un idéal de liberté, et un besoin d’avoir des structures cadrées.

C’était un casse-tête sans fin !

Comment décider du nombre de règles, sachant d’expérience que :

📐 Trop de règles → cela enferme. On peut s’épuiser à vouloir toutes les respecter. Ou bien on contourne celles qui sont le plus contraignantes. Ce qui entretient un sentiment de culpabilité. L’action perd de son sens si elle est étouffée par un tas de règles à suivre.

🌫️ Pas de règles → ça n’existe pas. Si on ne s’accorde pas sur des règles explicites, ce sont les règles implicites qui vont prendre le pas. Cela laisse toute la place aux rapports de domination. De plus, les règles ne sont pas contestables, puisqu’elles ne sont pas dites.

Et comment trouver le juste degré de contrainte et une formulation parlante ?

🧵Trop vague → Si on s’arrête à une liste de valeurs, de principes, ceux-ci deviennent sujets à interprétation. Par exemple décréter « la bienveillance », sans expliciter ce que ça implique, ne permet pas d’avoir un cadre sécurisant. Cela pose un idéal sans spécifier comment l’atteindre concrètement. Là aussi cela peut entretenir un sentiment de culpabilité et d’échec permanent.

🔗 Trop spécifique → On tombe rapidement dans la bureaucratie et le contrôle. Les personnes s’épuisent à apprendre, suivre, et rappeler des règles qui perdent de leur sens.

Alors comment s’y prendre concrètement ? Comme toujours, il n’y a pas de formule magique… Tout dépend du groupe, des personnes qui le composent, du contexte social, culturel etc.

Cela dit, voici deux pistes que j’ai identifiées pour fixer des règles collectivement.

1- PARTIR DE L’IMPLICITE

Partir de l’implicite, c’est utiliser les règles qui existent déjà de façon informelle, ou dans les non-dits. C’est un point de départ important pour le collectif, pour créer des règles explicites et formalisées !

C’est aussi (surtout) l’occasion de faire le tri entre les règles implicites à garder, et celles qu’on voudrait changer.

Par exemple, un groupe peut découvrir qu’il suit la règle implicite : « Pour faire passer ses décisions, il faut être la personne qui parle le plus fort. » Le collectif peut alors formaliser une règle pour changer ce mode de fonctionnement non-dit.

D’un autre côté, on peut avoir pour règle implicite : « Les tâches et les fonctions sont réparties entre les membres du groupe de façon équitable. » Le collectif peut alors formaliser une règle écrite pour affirmer et défendre cette norme – même si elle paraît évidente sur le moment ! Un bon fonctionnement qui s’est créé naturellement au départ, risque de se déliter au fil du temps, s’il n’est pas explicité.

Parfois, un cadre composé de 4-5 règles venant de l’implicite peut suffire à apporter de la sécurité au groupe tout en garantissant une certaine liberté. Pas besoin de plus !

2- DISTINGUER LE NON-NÉGOCIABLE DE L’ADAPTABLE

Dans un premier temps, on peut se poser la question suivante : « Quels sont les enjeux pour lesquels on a besoin de règles ? ». Très souvent, dans les collectifs associatifs, militants, deux grands types d’enjeux se dégagent : ceux d’ordre politique, et ceux d’ordre opérationnel.

Ainsi, on peut débattre des enjeux politiques, et aboutir à des règles « non-négociables » – c’est-à-dire fixes, absolues.

Et lister les enjeux opérationnels pour en déduire des règles adaptables, qui sont plus nombreuses, flexibles et contextuelles.

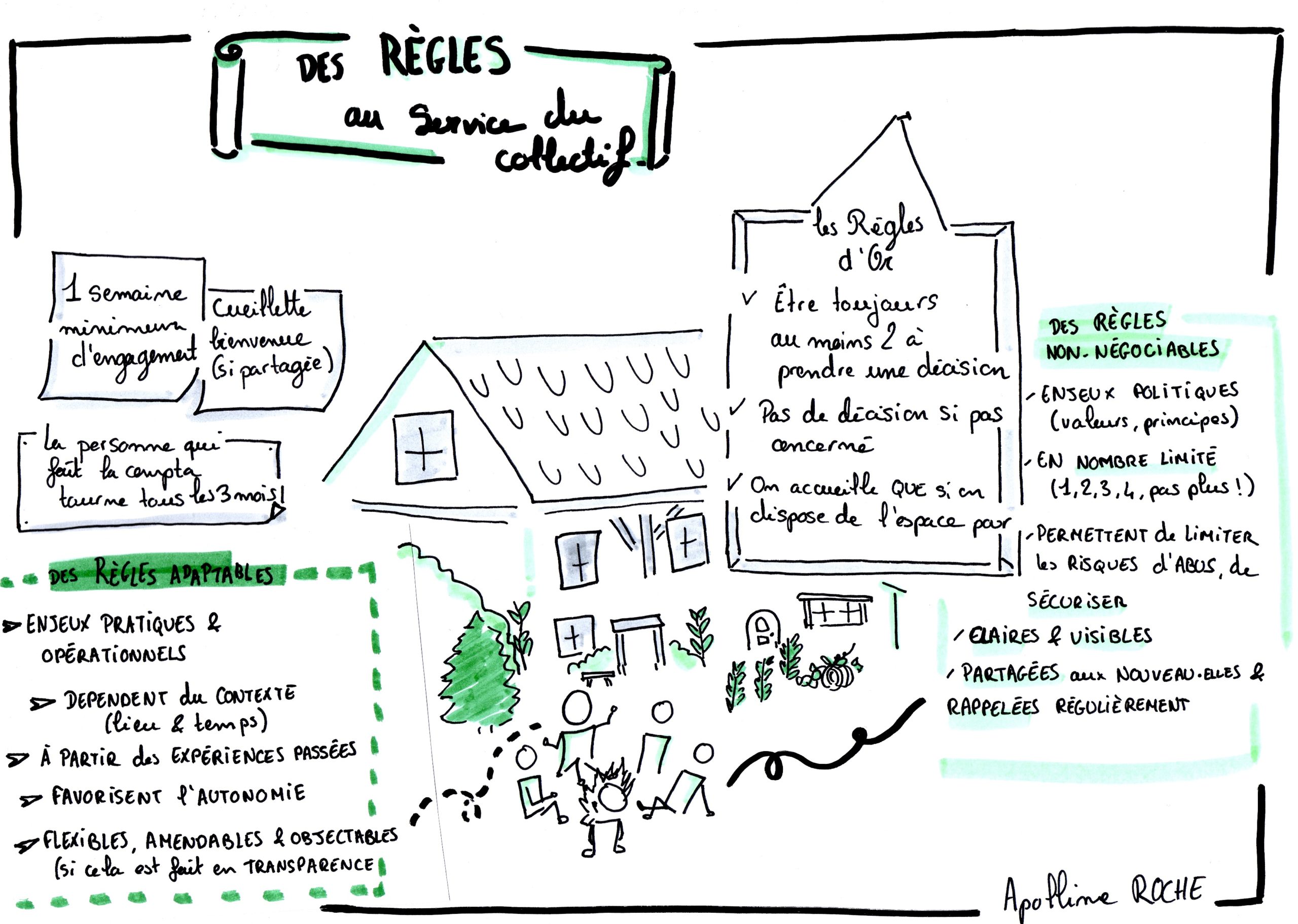

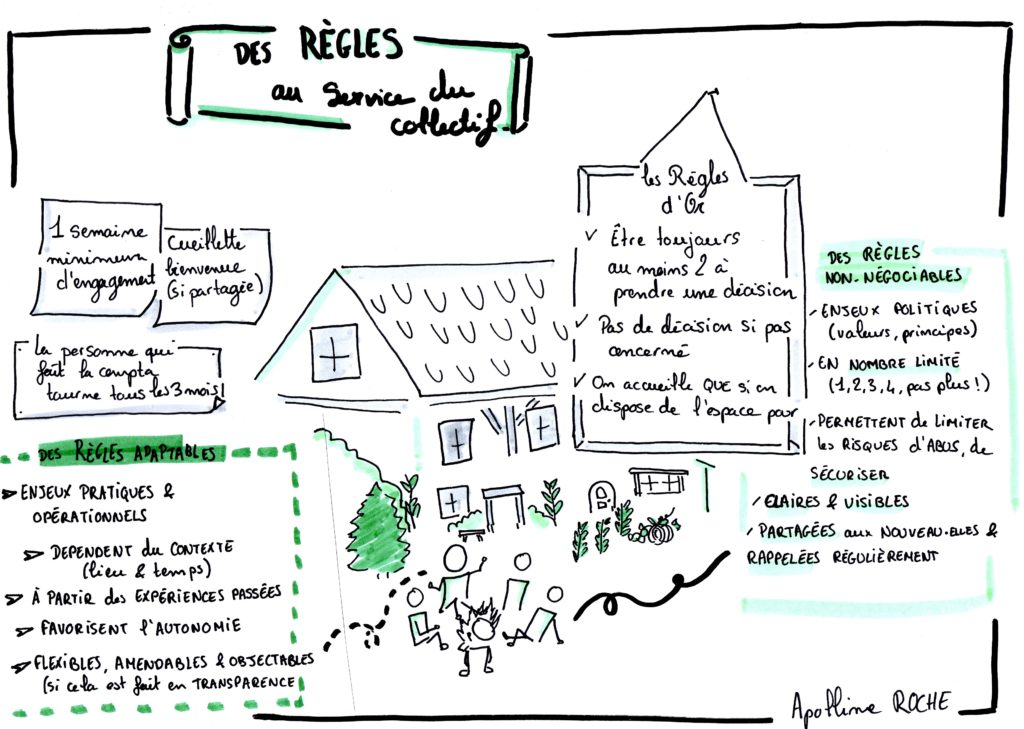

Prenons comme exemple, celui d’un collectif qui gère la cohabitation et l’accueil dans une maison en forêt. Voilà ce que cela donnerait en visuel.

Les règles non-négociables

- Liées à des enjeux politiques : des valeurs sociales, des principes de vie etc.

- En nombre limité : 1, 2 ou 3 pas plus !

- Claires, visibles

- Permettent de sécuriser, de limiter les risques d’abus

- Partagées aux personnes qui rejoignent le groupe

- Rappelées régulièrement (sans nécessairement qu’il y ait transgression)

Les règles adaptables

- Répondent à des enjeux pratiques, opérationnels

- Dépendent du contexte donné, parfois limitées dans le temps et dans l’espace

- Sont pensées à partir des expériences antérieures (apprendre de ses réussites et de ses erreurs)

- Existent pour guider des décisions

- Favorisent l’autonomie

- Flexibles, amendables, objectables, si cela est fait en transparence et de manière non équivoque